相続の基礎知識

相続とは

身内の方が亡くなり、相続が発生したとき、いったい何をしたらよいのか分からない方が多いのではないでしょうか。

相続が発生した場合、民法では、原則として、被相続人(死亡した方)の持っていた財産などは、全て相続人が受け継ぐ、と定められています。家や預貯金などのプラスの財産はもちろん、借金などのマイナスの財産も相続しますので、注意が必要です。

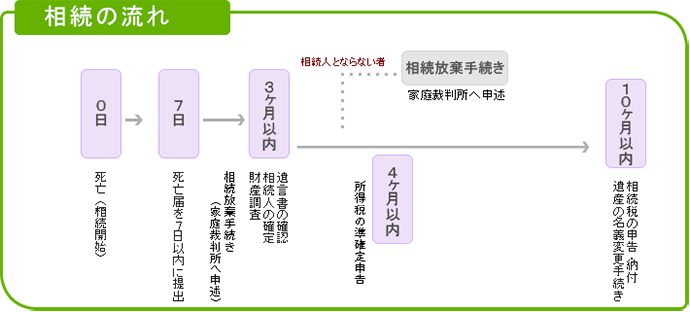

借金のほうが多くて、被相続人の財産を引き継ぎたくない場合は、「相続放棄」という手続を取る必要があります。相続放棄は、被相続人が亡くなったことを知ってから3箇月以内に裁判所に対する手続が必要です。プラスの財産が多いのか、マイナスの財産が多いのか、すぐに分からない場合には、「限定承認」という方法もありますが、これも原則3箇月以内の手続が必要です。3箇月以内に手続を取らないと、原則、相続するしかなくなってしまいます。

相続の開始

- 被相続人の死亡で相続が開始します

- 民法では「相続は死亡によって開始する」と規定しています。つまり相続財産の分割手続きや相続不動産の登記名義を変更することによって相続が開始されるというわけではありません。被相続人(亡くなった人)が死亡した瞬間に相続は開始されますから、たとえ息子が父親の死亡を知らずに数か月経過していたとしても、相続はすでに開始していることになるのです。

- では、身内の方が失踪してしまい、生死がわからない場合はどうなるのでしょうか?この場合、失踪宣告による死亡の認定という方法があります。

- 失踪により相続が開始されるケース

- 生死不明で7年以上経過している場合(普通失踪)

- 沈没した船舶に乗船していたなど危難に遭遇し1年以上生死がわからない場合(特別失踪)

誰が相続人になるのか

- 有効な遺言がある場合(遺言相続)

- 被相続人の遺言がある場合は、誰が、何を、どれだけ相続するかは、民法の定めたルールに遺言が優先します。但し、全て被相続人の遺言通りになるとは限りません。被相続人には財産処分の自由がある一方で、残された相続人の生活保障のため、相続財産の一定割合を一定の範囲の相続人に留保する、「遺留分」という制度が定められているからです。しかし、いったん有効に財産を取得した者から財産を取り戻すという点で難しい面があります。

詳しくは遺留分のページをご覧ください - 遺言がない場合(法定相続)

- 民法が定めたルールに従って相続されます。

- 誰が相続するか

- 何を相続するか

- どれだけ相続するか

1.誰が相続するか

- 法定相続人

- 誰が相続人になれるかは民法で規定されています。

相続人になれる人のことを「法定相続人」と呼びます。

民法が定める法定相続人には、死亡した人(被相続人)の配偶者と、被相続人と血縁関係にある親族(血族相続人)の2つの流れがあります。 - 配偶者は常に相続人になる

- 配偶者は、血族相続人がいる、いないにかかわらず常に相続人となります。

離婚訴訟中でも、戸籍上、配偶者の地位にあるかぎり相続権は失われません。それに対し、同居していても戸籍に入っていない内縁関係にある夫婦では、夫が死亡しても妻は、民法上、法定相続人として認められていません。内縁の妻などに、財産を残したいと思うときは、生前に贈与するか、遺言を書くなどの方法しかありません。 - 血族相続人の優先順位

- 血族相続人は優先順位が決められていて、配偶者とともに相続人となります。

- 直系卑属(子、孫、ひ孫)

- 直系尊属(父母、祖父母)

- 傍系血族(兄弟姉妹、甥、姪)

- 胎児の相続権

- 夫が死亡した場合、妻のお腹に胎児がいた場合、その胎児は第1順位の子として相続権があります。民法では「胎児は、相続については、すでに生まれたものとみなす」と規定しています。ただし、母体から子の身体が全部出た時に生きていることが条件です。生後1時間後に死亡しても相続権は与えられますが、死産の場合はもともと胎児がいなかったものとみなされ、この規定は適用されません。

2.何を相続するのか

民法では「被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する」と定めています。したがって、所有権をはじめとする物権のほか、債権、無体財産権、その他明確な権利義務といえないものでも、財産法上の法的地位といえるものであれば、全て包括的に相続の対象となります。債務も相続するのが原則です。

プラスの財産例

- 被相続人名義の預貯金・有価証券

- 被相続人名義の土地・建物等の不動産

- 事業用財産

- 自動車・貴金属・絵画・骨董等家庭用財産

- 貸借権・特許権等の物権・無体財産権

- ゴルフ会員権

マイナスの財産例

- 借入金

- 未払い金

- 公租公課の未納分

- 賃貸物件の敷金・預かり保証金等

- 保証債務・連帯債務

- 買掛金等

3.どれだけ相続するか

- 被相続人が相続分を指定した場合

- 被相続人が遺言で共同相続人の相続分を定め、またはこれを定めることを第三者に委託することができるため、この場合はその指定にしたがって分配されます。しかし、「遺留分」を侵害した指定がなされると、侵害された相続人は遺留分の減殺請求ができるため、注意を要します。

- 被相続人が相続分について何ら意思の表明をしていなかった場合

- 民法の定めたルール(法定相続分)にしたがって分配されることになります。相続人が配偶者だけの場合、配偶者と子の場合、配偶者と親の場合、配偶者と被相続人の兄弟姉妹の場合等、また、相続人の人数によって、割合が異なります。